植物 > 被子植物 > コショウ目 > ウマノスズクサ科 > ウマノスズクサ属

本州~九州に分布するウマノスズクサの仲間。ウマノスズクサは草本だが、本種は木本である。アリマウマノスズクサと混同されてきたもので、葉では区別できないため、花の観察が必要である。

オオバウマノスズクサの概要

| 花期1) | : | 4-6月 |

| 希少度 | : | ★★★(やや稀) |

| 生活形 | : | 落葉性のつる性木本 |

| 巻き方 | : | Z巻き(右上) |

| 生育環境 | : | 暖地の林縁や林内 |

オオバウマノスズクサの形態

葉

花

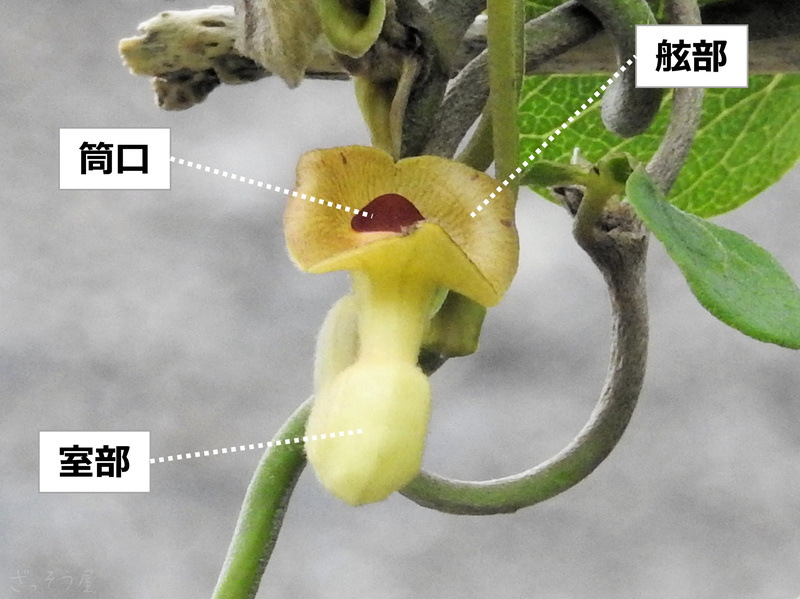

花は本属に特徴的な筒型の花で、高さ2-4㎝1,2)。

舷部はふつう黄緑色で、赤褐色~濃紫色の筋が入る。

筒口は黄緑色で紫褐色の斑点が密にある、または斑点がなく紫褐色(写真は後者)。

アリマウマノスズクサは舷部がふつう濃紫色で三角形に尖り、筒口が黄色のため識別できる。

送粉者との関係についてはウマノスズクサの項を参照。

果実

識別

ウマノスズクサ属他種との識別

日本産ウマノスズクサ属7種のうち、ウマノスズクサ亜属の3種(ウマノスズクサ、コウシュンウマノスズクサ、マルバウマノスズクサ)は草本で、葉は表裏とも無毛であることなどから簡単に除外できる。

オオバウマノスズクサ亜属のうち、本種を除く以下の3種については、花の形態などから慎重に同定することが必要である。

タンザワウマノスズクサは関東~中部地方の太平洋側に分布し、葉裏葉脈上の毛が開出する(オオバウマノスズクサでは伏毛となる)。花の形態も異なり、舷部は淡黄緑色に濃紫色の条紋が密に入るのが標準(全体が濃紫色となるものもある)。筒口は淡黄緑色~乳白色で、濃紫色の斑紋が入る。

リュウキュウウマノスズクサは奄美~沖縄に分布し、本種と分布が異なる(属のページ参照)。花の形態も異なる。

アリマウマノスズクサは本種と分布が一部で重なり、混同されてきた。葉では区別できない。

アリマウマノスズクサの花はふつう舷部が全体濃紫褐色、筒口内部は黄色で無紋で、境界がはっきりしている。

また、舷部が三角形状に尖り、筒口の縁が突出するのも大きな特徴である。

なお、佐賀県ではアリマウマノスズクサとオオバウマノスズクサとの雑種と考えられるものが時に見られる2)。

これらの種の花の形態、および分類の歴史については渡邊・大井(2016)2)に詳しい。

アオツヅラフジとの識別

ツヅラフジ科のアオツヅラフジは北海道~先島諸島に分布し、葉は広卵形~3裂するものまでありやや似ている。

葉のサイズはオオバウマノスズクサより小さく、葉身基部があまり湾入せず、葉裏の葉脈があまり浮き上がらないことなどから識別できる。

文献

1)大橋広好・門田裕一・木原浩・邑田仁・米倉浩司(編)2015.『改訂新版 日本の野生植物 1 ソテツ科~カヤツリグサ科』平凡社.

2)渡邉-東馬加奈, 大井-東馬哲雄 2016. 日本産オオバウマノスズクサ群の分類学史およびオオバウマノスズクサとアリマウマノスズクサの混同について. 分類 16(2):115-129.

編集履歴

2021/7/20 公開