植物 > 被子植物 > クスノキ目 > ハスノハギリ科 > ハスノハギリ属

琉球や小笠原の海岸近くで見られる樹木。名前の通り、葉柄がハスの葉のように盾状につくのが大きな特徴である。果実はタマネギのような質感の総苞に包まれた独特な形。大きいものでは高さ20mにもなる。

ハスノハギリの概要

| 花期1,2) | : | 7-8月。冬~早春にも咲くようである。 |

| 希少度 | : | ★★★(やや稀) |

| 生活形 | : | 常緑高木 |

| 大きさ1) | : | 高さ7-20m |

| 生育環境2) | : | 海沿い。防風林や公園樹として植栽もされる。 |

| 学名 | : | nymphaeifolia:「スイレン(Nymphaea)のような葉の」 |

ハスノハギリの形態

葉

果実

花

雌雄同株、花は雌雄異花。

花は小さく、花被片は雌花で4㎜、雄花で3㎜ほど1)。

花序の枝先の中央に雌花が1個、その脇に雄花が2個つく3)。

雌花は花被片が4枚×2輪の8枚、雄花は3枚×2輪の6枚1)。

樹形・樹皮

他種との識別

葉柄がハスの葉のように盾状につくことが非常に特徴的。

以下の2種はやや似るため注意が必要である。慣れれば迷うことはない。

オオハマボウとの識別

オオバギとの識別

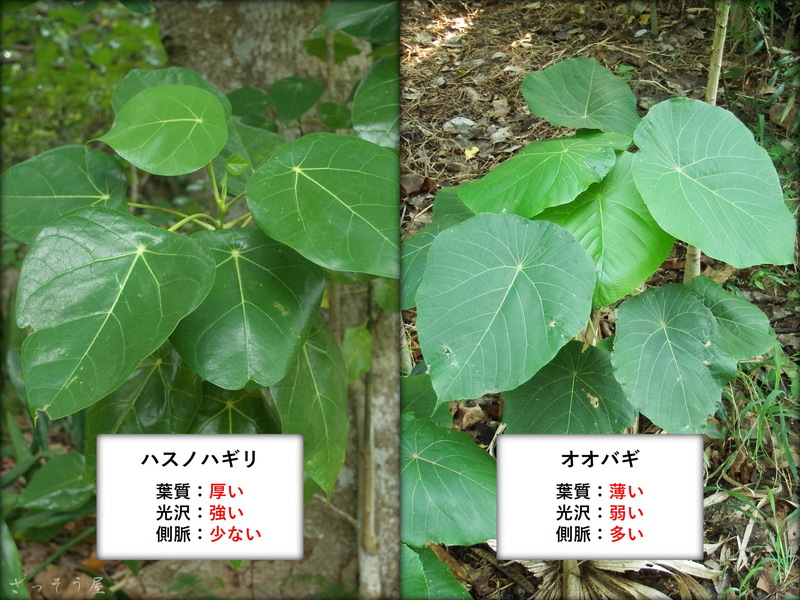

トウダイグサ科のオオバギは琉球に分布し、葉柄が盾状につく点が同じで、葉形もよく似ている。

以下の点に着目すれば見分けは難しくない。

- オオバギのほうが葉の質が薄い。

- オオバギのほうが光沢が弱い。

- オオバギのほうが側脈(主脈から平行に出る葉脈)の数が多い。

- オオバギのほうが葉先が長く伸びる傾向がある。

なお、オオバギのほうが個体数が多く、より普通に見られる。

ハスノハギリ属について

常緑高木で、世界の熱帯・亜熱帯に24種が知られる1)。

日本にはハスノハギリ1種のみ分布する。

文献

1)大橋広好・門田裕一・木原浩・邑田仁・米倉浩司(編) 2015.『改訂新版 日本の野生植物 1 ソテツ科~カヤツリグサ科』平凡社.

2)林将之 2016. 『ネイチャーガイド 琉球の樹木 奄美・沖縄~八重山の亜熱帯植物図鑑』文一総合出版.

3)片野田逸朗 2019. 『Illustrated Field Guide to the Flora of Ryukyu 琉球弧・植物図鑑 from AMAMI』南方新社.

編集履歴

2022/3/21 公開

2022/9/19 分布を一部修正